|

|

|

|

|

喜多方市アグリ特区で地元建設業4社が挑戦!

政府の行った構造改革特別区域計画の第2次認定申請で7月1日から14日までの間49団体(市町村単独32件、市町村共同2件,県単独7件,県・市町村8件)から請があり、8月22日に地域限定ながら規制緩和を行う構造改革特区に48件・16特区が第2回認定を受け、東北地方では宮城県東和町の?幼稚園と保育所の一体的運用促進特区?と喜多方市のアグリ特区が認定された。

|

10月6日に喜多方市で参入企業4社との協定書締結式で

白井喜多方市長と握手する4社の代表

※白井市長コメント

「特区を成功させ地域の農業振興へ弾みをつけたい。

4社は市内を代表する基幹産業。農業経験者が多く,

労働力と資機材への投資も最小限で済む」と期待を寄せる。 |

喜多方市雄国地区の遊休解消を目的として農業の参入を認めた構造改革特区分『喜多方市アグリ特区』へ写真左から大建工業の遠藤宏社長,大岩建設工業の大関秋則社長,一建設の伊藤敏政社長、そして環境建設の関本榮次社長が白井英男喜多方市長(写真中央)と熱い握手を交わし,4社の挑戦がはじまった。

|

|

|

| ■高まる地元の期待、11月から土質調査■ |

|

日本の47都道府県およびブロック単位(東北ブロックなど)に振興しつつある地域のバイオ振興などの関連研究機関や大学および企業の動向と展望を調査した地域バイオ産業総覧では47都道府県のうち、30都道府県で取り扱っており、このほかにも関連分野における振興策は巨額の予算で先端技術の集中的な開発を進めている。ともすれば国立大や大手企業などへ偏りがちになるものだが、自治体の振興策は中小企業やベンチャー企業の育成にも力が入れられており,テーマも実用を目指すものが多く,実現性はかなり高いレベルになっている。こうした地域バイオ振興策の進捗はバイオビジネスにとっても非常に重要だ。 生ごみの肥料技術開発やバイテク基本構想、そして知的創造・開発特区を県でも進めており、今回喜多方市の雄国山系において遊休地解消に向けソバや加工トマトおよび緑化木などの作物を実施する。およそ58haある雄国地区で4社合計2ha程と面積は若干少ないが、採算ベースの話に醸成するには時間を要する。今年度は土壌改良等を進め、来年度から作付けをはじめる。農業経営全体の計画・監督・指揮,実施主体及び関係集落との連絡調整を150日以上従事することが義務づけられる。 |

|

|

| ■地元建設業の高いポテンシャル■ |

|

大建工業(有) 喜多方市豊川米室渕馬作3154/?0241-22-9286

|

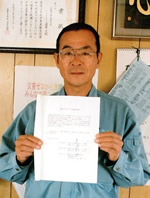

| 認定書を手に気を引き締める遠藤氏) |

遠藤広社長は「アグリ特区として雄国山麓の休遊地利用を進めていく上で当社が参加できることにまず感謝している」と謙虚に語るが、その直向さの中に並々ならぬ熱意がこもる。同社はのべ5,620?で加工トマトの作付けを検討するが、統括責任者に小峯三郎氏を置き、農業の実施状況をつぶさに市へ報告することが義務付けられているとしている。ワラや堆肥の確保を年内に進め、10月,11月に草刈して畝作りに入る構えだが,技術的なバックアップを要請しているカゴメ?調達部国内原料グループ関東原料事務所(JA会津いいで指導販売課園芸係も全面協力)で近く土質調査に入る。この調査如何では、もっと適した作物も発見できる可能性もあり、ゆくゆくは市の特産品までヒットすることにも…と期待は益々高まっている。

大岩建設工業? 喜多方市タンノ前1849-5/?0241-22-5361

近年需要が高まっている花奔類を扱っているフラワービジネスをすでに地元で展開している大関秋則社長はソバ(のべ5,515?)での挑戦となるが、ブルーベリー栽培などの可能性を探っている。

|

| 関本氏が地元で展開しているフラワーリースの現況 |

|

| 豊かな自然に恵まれた雄国山系 |

一建設? 喜多方市関芝三津井唐八2293-1/?0241-23-0647

伊藤敏政社長も実用性の最も高いソバ(のべ5,530?)で参入する。

?環境建設 喜多方市豊川米室字西谷地221-2/?0241-22-1967

地元で造園・法面保護などを手がける関本榮次社長らは,「21世紀は環境の時代。

特に地球温暖化・公害・産業廃棄物等の諸問題への取り組みは地域だけでなく全国的・世界的規模で色々な角度から行われています。その環境の一環に、我が社は住民居住地域の緑化推進を図っていくため,植木の苗木を幼木から育てて市場に送り込みたい」と考え,延べ5,746?での特区参入を決めた。

|

|

|

| ■今後の新規参入にも弾み■ |

|

これらの農地は、喜多方市が農地所有者から土地を借り入れして法人と協定を結び貸し付ける。農産物をメインに研究開発、素材資材の供給から加工、さらには流通に至るまで周辺関連部門を包括する産業分野(アグリビジネス)であり、従来の農業の枠にとどまらない意味においてはまさに拡農業!

新品開発や育種・育苗、飼料、農薬、農機、農業土木、衣料、食品加工、醗酵,青果販売、外食などの事業にバイオテクノロジーや自動化技術などの最先端技術を利用した新規参入は今後益々活発化していくことだろう。

日本たばこ産業の無公害農薬となるバイオ除草剤や主要穀物の新品種開発、三井物産アグリビジネスによる生ごみ再利用野菜栽培用人工ホダ木の開発など多種多用な取り組みが全国的な展開ですでに始まっており、キリンビールやカゴメなどの食品産業だけでなく、今後異業種からの事業化に向け,進出を検討する企業が出現してくることになるだろう。

農業・農村に関するアグリネットワークの整備も順調に始まっている。

青果物の出荷情報などを卸売業者と出荷団体との間で提供しあうといったベジフルシステムや農家と地域農業改良普及センターをオンラインで結ぶ新普及情報ネットワークシステム、さらに通信衛星を使って農業・農村の情報を都市住民らに送るというグリーンチャンネルなど地域活性化への期待は高まる一方だ。現在はインターネット上で地域の農産物を生産者と消費者とが直接取引きするグリーンネットワークも開設されている時代だ。

今回,スタートを切った4社のこれまで培ってきたノウハウと新分野への取り組みであると同時に、地場産業として新たな可能性を開く(拓く)事業として新規事業参入への期待と注目が集まっている。

|

|

|

| 目次へ |