|

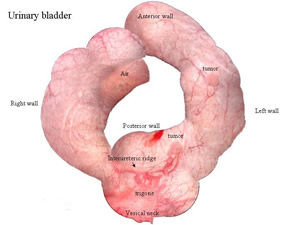

エマキが作成した膀胱の展開図

千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センターの五十嵐辰男教授のグループと会津若松市のΚエマキ(秋山直道社長)は、動画データの制止画をつなぎあわせる技術「Mofix」を使って、内視鏡映像を平面図で記録する世界初の医療システムを開発した。内視鏡を使った診察で得られる画像全体を一枚の静止画として記録するシステムであり、患部の位置や大きさが一目で判ることから、患者へ診断結果を詳しく伝えることができる上、効率的な手術が可能となる。千葉大学などは早期に実用化する構えで、エマキは医療機関に普及するまでの間、平面図化業務を請け負う。

エマキは、これまで道路や橋梁、トンネル、法面、河川、下水道等の計画や施工記録、維持管理等に活用する画像を撮影し、Mofix技術を使い動画データ(毎秒約30枚)から、それぞれの静止画像の一致する点を追跡し、つなぎ目のない連続した高解像度の長大静止画像作成する技術を開発し、国や県の公共工事で採用されている。一枚の静止画像で高いレベルの状況確認ができることから、山岳地域の道路や渓谷の状況記録や建設・維持管理計画づくりにおける重要なツールとしても発注機関の評価が定着してきた。

今回の共同開発は、昨年8月に着手したもので、建設分野で培った画像処理技術を医療分野に応用したもの。撮影した映像をいったん短冊状などの平面画像にし、得られた大量の画像をつなぎ合わせて一枚の静止画像(平面図)にする。食道、胃、十二指腸などの消化器や膀胱、尿道などの泌尿器等で活用できることから、肺ガン、膀胱ガン、前立腺等排尿障害の診察・治療に役立てることができる。

管状の臓器では、撮影と同時に自動で画像合成が可能。胃や膀胱などは手動で合成するため約十分程度の時間が必要になるという。胃や膀胱など手動で画像合成しているケースをリアルタイム化と診察部位の大きさを即座に測ることのできる目盛りを標示させるための技術開発に努める。

医療現場にとっては、内視鏡など既存の器具に連結して使うため、新たな器機の習熟を図らずに済むことや、これまでのように写真で記録するのと違い、圧縮した状態で診察・治療の記録を残すことができることも大きなメリット。このシステムの導入費用は400万円から500万円だが、千葉大学は早期の実用化を目指す。患者に対する説明にも大いに役立つため、インフォームドコンセントの充実という点からも期待が集まっている。

千葉大学は、医学的な検討を進めることとしており、エマキはソフトウエアのチューニング、ビジネスモデルの構築を進める。最終的には医療機器として内視鏡、腹腔鏡などに追加できるユニットの製品化を目指す。医療機関に普及するまでの間、撮影画像を静止画像(平面図)に加工する作業を請け負うこととしており、加工費は一枚あたり1000円から2000円程度となる見通し。

この取り組みは、平成15年11月21日に開かれた政府の第24回経済財政諮問会議において、石原国土交通大臣から説明が行われている。 |