|

|

|

|

|

常磐開発の有機性廃水処理

いわき市の常磐開発

独自の技術で水処理に取り組む

環境技術実証モデル事業に選定

|

|

福島県生活環境部は、9月22日に「小規模事業所向け有機性排水分野」における環境技術実証モデル事業に常磐開発㈱(住吉勝馬社長)の「微生物共生材を使用した有機性排水の処理」を選定した。

環境技術実証モデル事業は、すでに適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために先進的環境技術を客観的に第三者が効果を実証するモデル事業。環境技術実証の手法・体制の確立を図ると共に、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進する。 |

|

|

|

|

■微生物共生材を使用した廃水処理■

|

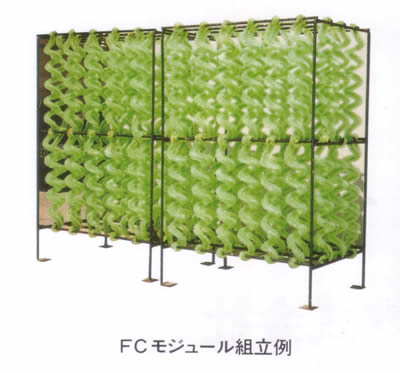

常磐開発の技術は、ポリ塩化ビニル繊維を被覆銅線に巻き付け螺旋状に整形した微生物共生材(FCR・写真)を使用した有機性排水の処理(ACA法水処理装置)。

水処理においては、連続的に発生する余剰汚泥(微生物の死骸)の除去が、ランニングコストの中心であり、これをいかに処理するかが課題だ。従来の水処理では、多種多様な微生物をひとつの要素としてしか、とらえなかったため、微生物の相互作用が生かされず、汚泥量の増加につながっている。

|

| ACA法水処理では、汚れ成分である有機物をイオウ菌・糸状菌・ズーグレアなどの細菌(バクテリア)が食べ、それをゾウリムシやツリガネムシなどの原生動物が補食、さらに原生動物をワムシ等の後生動物が補食し、これをミミズやミジンコ等の高級動物が食べるという食物連鎖が形成されるため、汚泥の発生量が抑制される。 |

この相互作用を最大限に生かすのが共生材であるFCRで、これを曝気槽に充填することで、細菌から高級生物までを付着させ高い次元の食物連鎖を実現している。

同社では、FCRの改良を重ねて、電食を防ぐと共に適度な堅さを持たせることに成功し、様々な設計に対応できるモジュール技術を確立した。生産現場への影響を最小限にとどめるため、2週間から1カ月程度で施設稼働ができるよう設計・施工を行う。

有機性排水処理が必要な事業者の依頼を受けて、排水の調査から設計、施工、メンテナンスまでの一切を環境本部施設部で行っている。phやゴミの取り除き、油類の除去などの前処理もそれぞれの設計の中で解決しており、FCRモジュールの使い方に関する特許6件も取得した。

すでに10年あまりの実績があり、

| (1) |

余剰汚泥がほとんど出ない |

| (2) |

高負荷に対応できる

(1立方メートルあたりBOD3キログラム・Dの処理も稼働中) |

| (3) |

極低濃度から高濃度まで対応できる |

| (4) |

流入量の不可変動に強い |

| (5) |

窒素が除去できる |

| (6) |

動力費が少ない |

| (7) |

メンテナンスが容易 |

―などの特長が確認されている。

|

|

|

|

| ■さらに効率アップとコストダウン■ |

|

このシステムは県内外の食品製造工場の排水処理施設に導入されているほか、住宅団地や景勝地のホテル、発電所等の大型汚水処理、さらに化学・製薬・洗濯工場などの廃水処理施設にも導入されている。第24回優秀環境装置(平成9年度)として日本産業機械工業会会長表彰を受賞した。

同社環境本部施設部の新妻宏治企画開発課長は「基本的な技術は固まっているので、細部を詰めて効率アップを図りたい。また、コストダウンに取り組む。産業界を取り巻く状況が厳しいため、企業マインドとして環境対策としての投資が手控えられる傾向にあるが、水処理の重要性をPRしながら、環境保全に貢献する技術力の向上に努めていきたい」と話している。

県の実証実験では、ラーメン店など小規模な有機性排水排出事業者への普及を図るため、小型モジュールの開発を進める。 |

|

|

| 目次へ |